庖丁(切り)教室

庖丁三日、延し三月、木鉢三年と言われているが、そばを打つ回数が少ないアマチュアにとって、庖丁(切り)は

さしあたって一番高いハードルである。

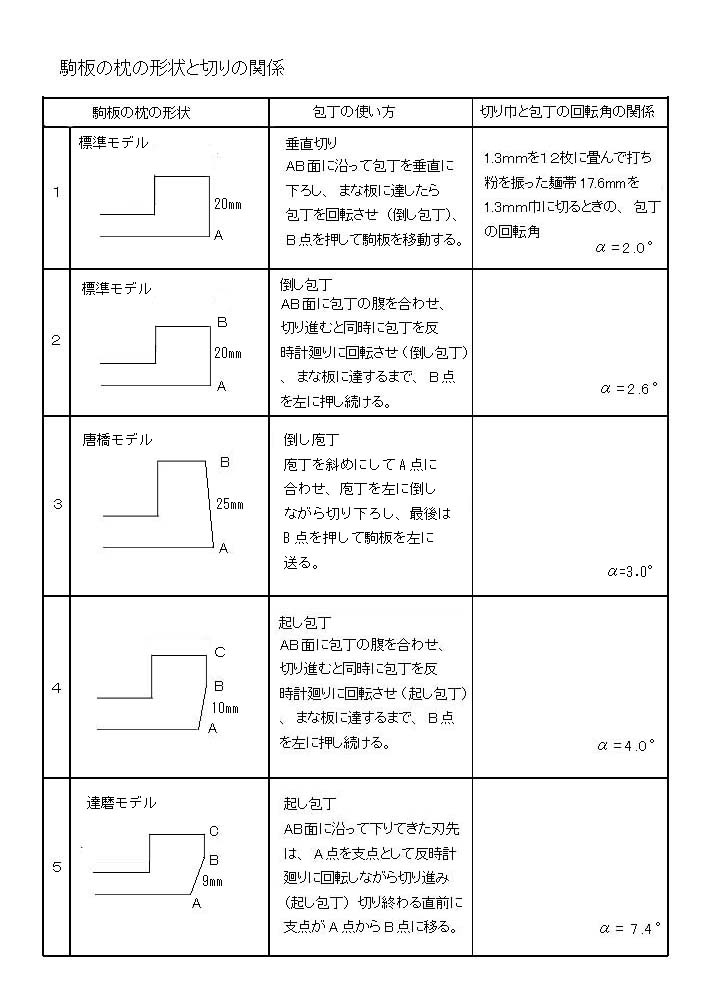

江戸風そば打ちにとって、庖丁に駒板はつき物である。その駒板も色々な形状のものがあり、

とりあえず買い求めた駒板の形状が、その人の切りのスタイルを決めてしまうこともある。

切りのスタイルと駒板の枕の形状は切っても切れない関係にあり、これを正しく理解することが、庖丁(切り)

上達の早道です。

切りのスタイルは大きく分けて、 基本的な垂直切り、倒し庖丁、起し庖丁の3つのタイプがあります。

庖丁(切り)のスタイルについての考察

人間の体の動きというものは、ロボットでも再現しきれない高度のものであるが、一方、実にいい加減な

ところがある。 このいい加減さが人間の進化に欠かせない要因であると思うのだが。

同じ動作を繰り返すと、人間の脳がまずなまけ始める。 しかし筋肉が勝手に動いているうちに、余分な動き

が省略されて、動きそのものは単純化されてくる。

プロのお蕎麦やさんはご自分の切りのスタイルをお持ちになるが、そばを切る動作を一日何千回と繰り返して

いるうちに、無駄な動きが切り捨てられ動きのパターンが収斂し、切りのスタイルが決まってきたのではない

であろうか。

こうして生まれた庖丁の技が、高橋(達磨)名人の摺り切り起し庖丁の技であり、唐橋名人の倒し切りの早業

であると思う。

二人の名人の庖丁の技は、完成された技として対峙するものであるが、進化の過程で庖丁の重さ、形状、

麺帯の状態や駒板の形状が深くかかわっているはずである。

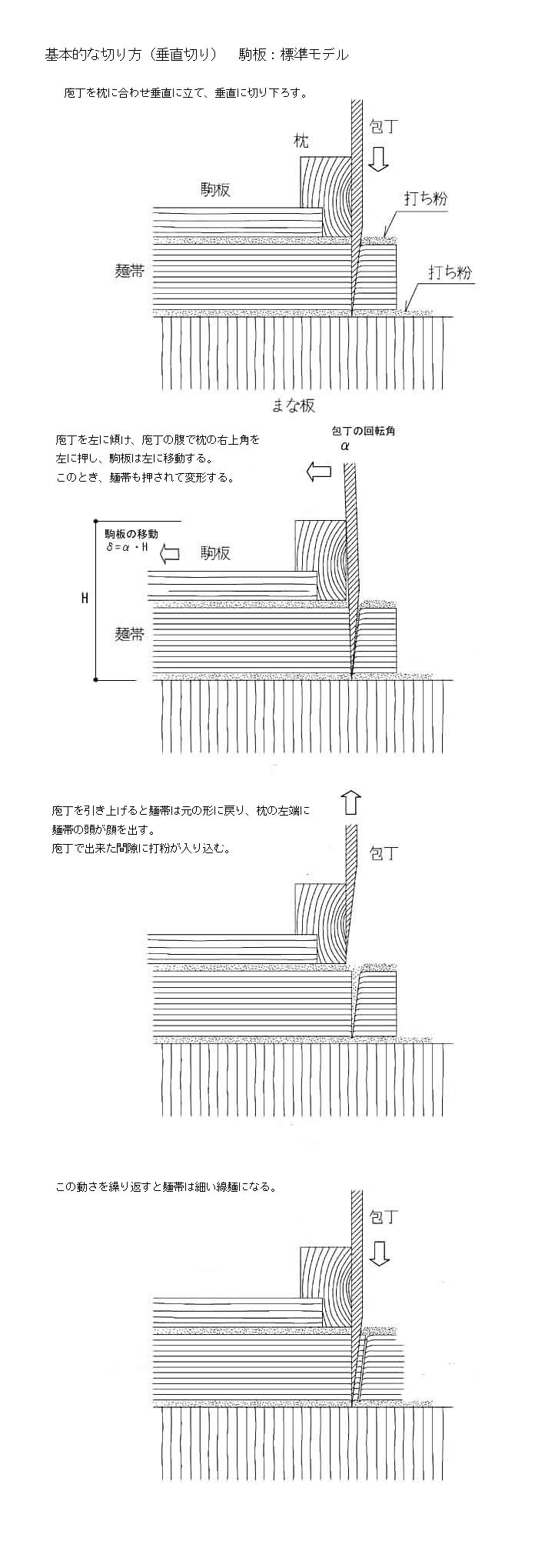

そばを始めて打つ人がまず覚えねばならないのが、垂直に切り下ろした後、庖丁を傾けて駒板を基本的な

きり方である。

この切り方で切っているうちに、麺帯が駒板と一緒に移動してしまう問題や、切り進むうちに麺帯が斜めに

なってくるなど色々な問題に突き当たる。特に残り少なくなった麺帯を切るときにトラブルが発生し易い。

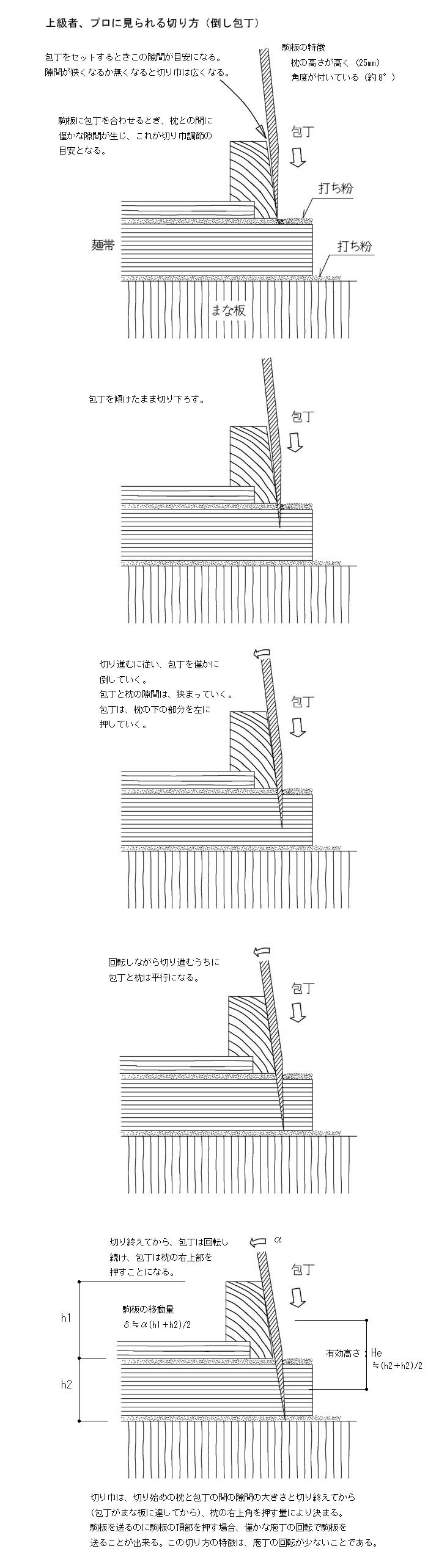

このトラブルを解決してくれるのが、切りながら庖丁を傾けていく回転切りである。

刃先が麺帯の中にあるうちに、庖丁を傾けて駒板を送る切り方は、作用する力が麺帯と駒板の間で釣り合う

ので、麺帯を左に動かす力は生じない。

一方、庖丁の刃先がまな板に到達してから庖丁を傾ける切り方であると、まな板に食い込んだ庖丁の刃先を

回転の中心とした力が麺帯と駒板に加わり、駒板と一緒に麺帯も左へ動かそうとする。

駒板を押さえる力を強めると駒板の滑りが悪くなるといったジレンマに落ち込むことになる。

麺帯の残りが少なくなってくると、種々のトラブルに悩まされる。

まず、麺帯とまな板が接する面積が少なくなるため、摩擦力が小さくなり、麺帯が駒板と一緒に移動し易くなる。

また駒板を水平に保つことが難しくなり、斜めの状態で麺帯を押さえて切ることになる。

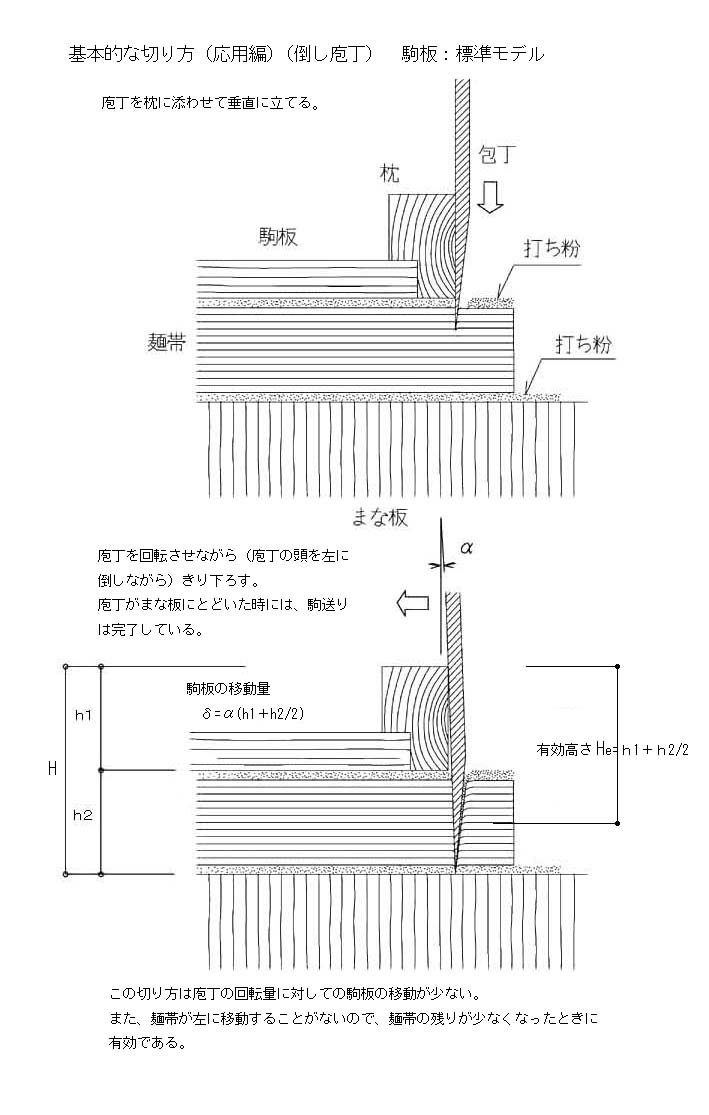

駒板が傾いた分だけ庖丁も傾け、切り終えたときには、駒板の送りも完了する切り方にすれば、うまくいくはず

である。麺帯の厚みが減ったときは、庖丁で押す駒板の枕の位置を高い位置に移せば、有効高さが変らず、

庖丁の回転角を大きく変えないですむ。