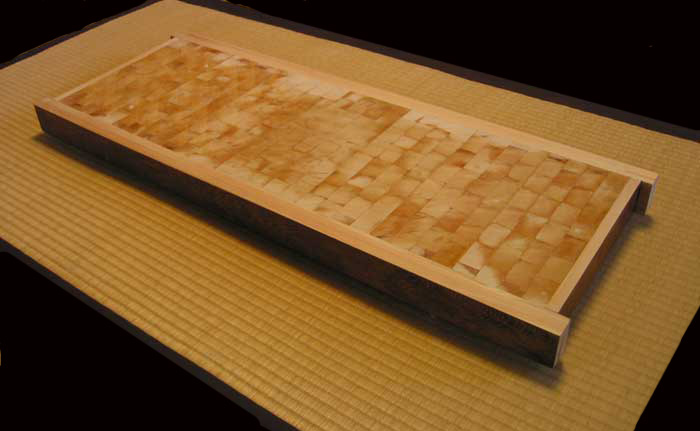

木口まな板(完成したところ)

7月から製作にかかり、8月7日についに完成。

途中、本業の仕事が入ったため、一時中断。

実働3週間、延べ時間で75時間くらい。

・サイコロ切断 30時間

・サイコロを並べて板にする 15時間

・周辺枠作り(漆塗りも含め) 20時間

・組み立て、調整 10時間

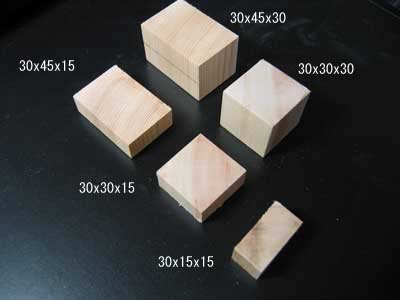

| ブロックの製作 |

|

30x30x900、30x45x900の桧の角材を鋸でブロック状に切断してみたが、試験的に並べてみたところ、材の断面が正四角形でなく菱形であることが分かった。

|

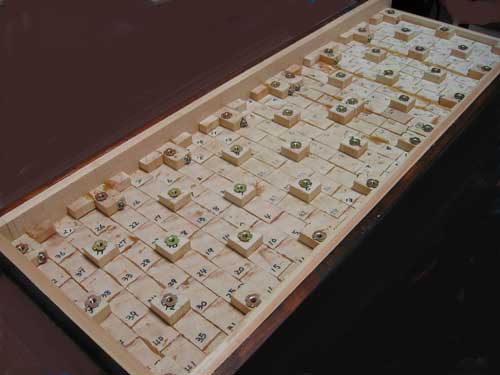

中ブロックの製作

|

小ブロックを組み合わせて中ブロックを作成する。

|

|

中ブロックの上面の状態 |

|

|

|

中ブロック4個をまとめて右半分(B部)がほぼ完成 |

|

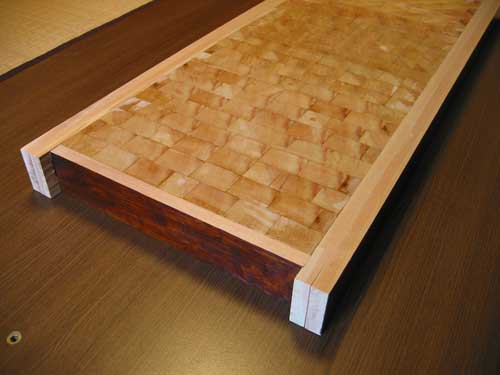

表面には目地の空隙を埋めるためエポキシ樹脂を鏝で塗りこんだ。

|

上面のクローズアップ

|

木目が寄木細工のような効果を出している。

|

|

同裏面 |

|

|

|

裏面に金物を取り付ける |

|

まな板に側板を取り付けるボルトとつめ付きナット。

|

|

裏面全体 |

|

|

|

金物(オニメナットとつめ付きナット) |

|

|

|

金物(つめ付きナットとボルト、ワッシャの組み合わせ) |

|

この金物がまな板面を平らに保つ新兵器である。

|

|

裏板を上記のボルトで取り付ける |

|

このボルトの締め具合により、まな板と裏板の間隔を調整できる。

|

|

まな板と裏板の間のワッシャ |

|

この状態でボルトを緩めるとスプリングワッシャが、まな板と裏板を2.5mmまで押し広げる。裏板はまな板とボルトで接合されているだけで、側板には拘束されていない。

|

|

組み立て完了した木口まな板の細部 |

|

側板の摺り漆仕上げは色むらがあり、師匠のKさんからはNGが出た。

|

|

麺帯ストッパーとほぞ穴 |

|

そばMLのdeerhunterさんのアイデアである、たたんだ麺帯の左右を逆にして左側に、麺帯と同じ厚みのストッパーをつけるという案を頂いた。

|

|

完成図 |

|

|

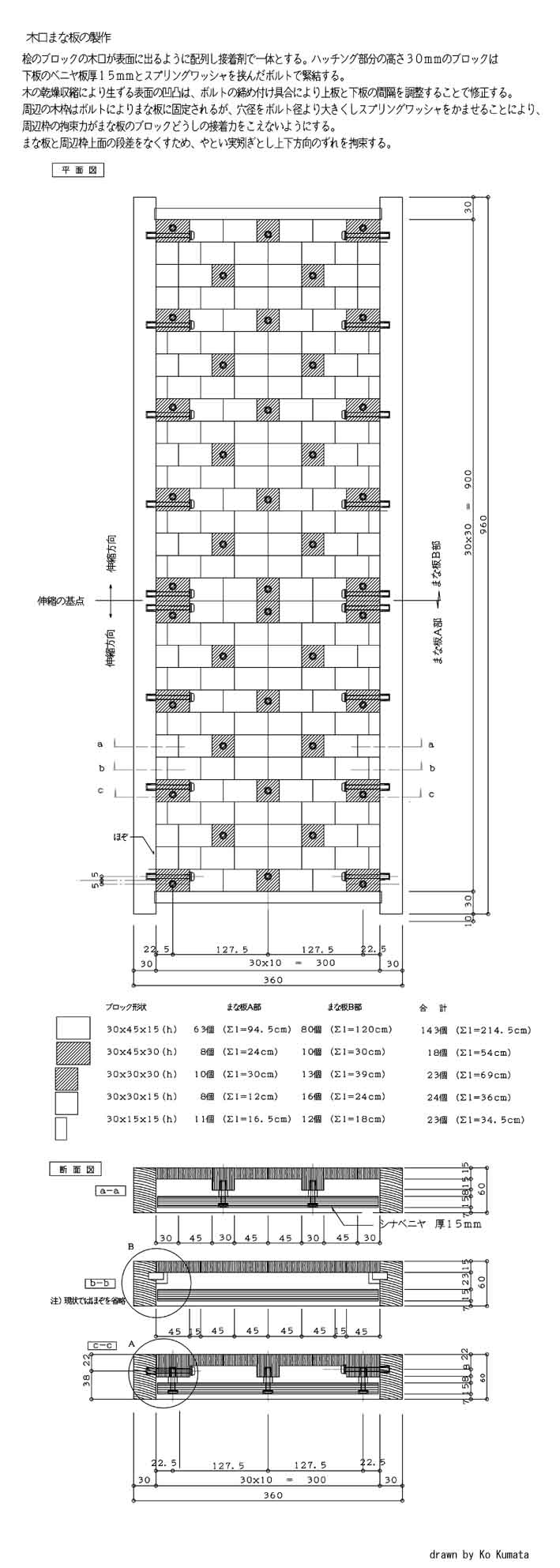

図面集(1)

|

平面図、断面図

|

|

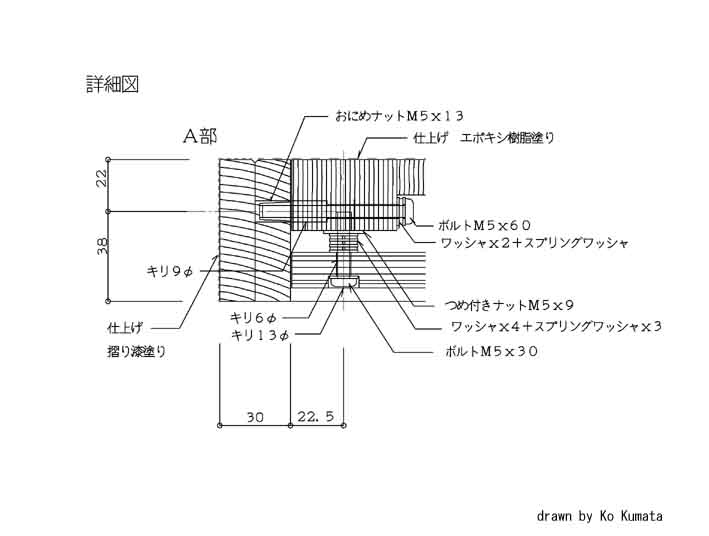

図面集(2) |

|

詳細図

|

|

木口まな板製作後7ヶ月 |

|

木口まな板は製作後、しばらくしてから暴れだす(狂いが生じる)例が多いといわれてます。私の木口まな板も作ってから半年以上経過しました。

|

|

|

|

|