麺棒製作教室 (延し棒)

1.材料、工具等準備するもの

1)檜角材 28mmX28mmx90cm 以上

2)作業台 参照

3)鉋(平鉋) 参照

4)鋸

5)サンドペーパー、ポリネット

#60(1枚)、#150(1枚)、#400(1枚)、

#600(1枚)、マイクロポリネット#1000(1枚)

6)紙筒(内径35mm程度、L=20cm)

7)アルミパイプ2本(内径27.5mm、29mm ,L=12.5cm) パイプの加工

8)木賊ヤスリ 木賊ヤスリの作り方

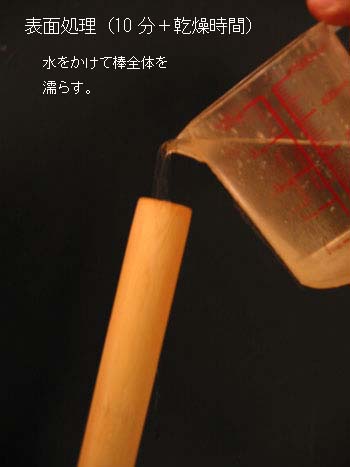

9)豆乳 又は濃縮した米の研ぎ汁

10)ノギス(10cm程度、1000円以下)、ハサミ

11)ボロ切れ(タオル等、麺棒を傷つけないために用いる。)

12)マスク(サンディングで木の粉が飛びます)、軍手

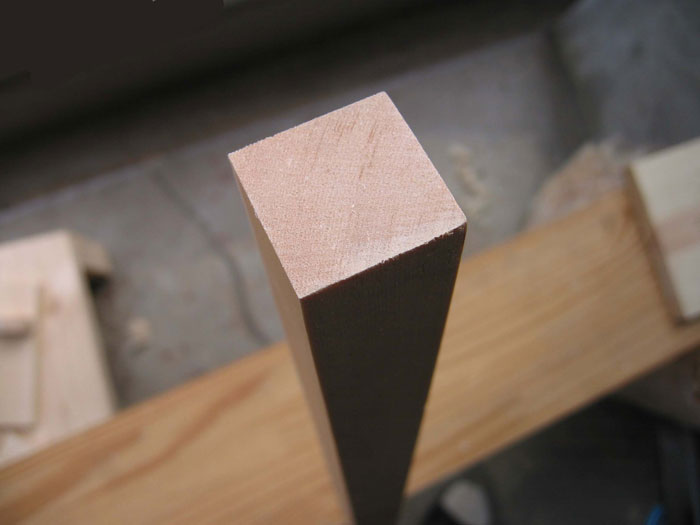

2.麺棒製作工程のあらまし

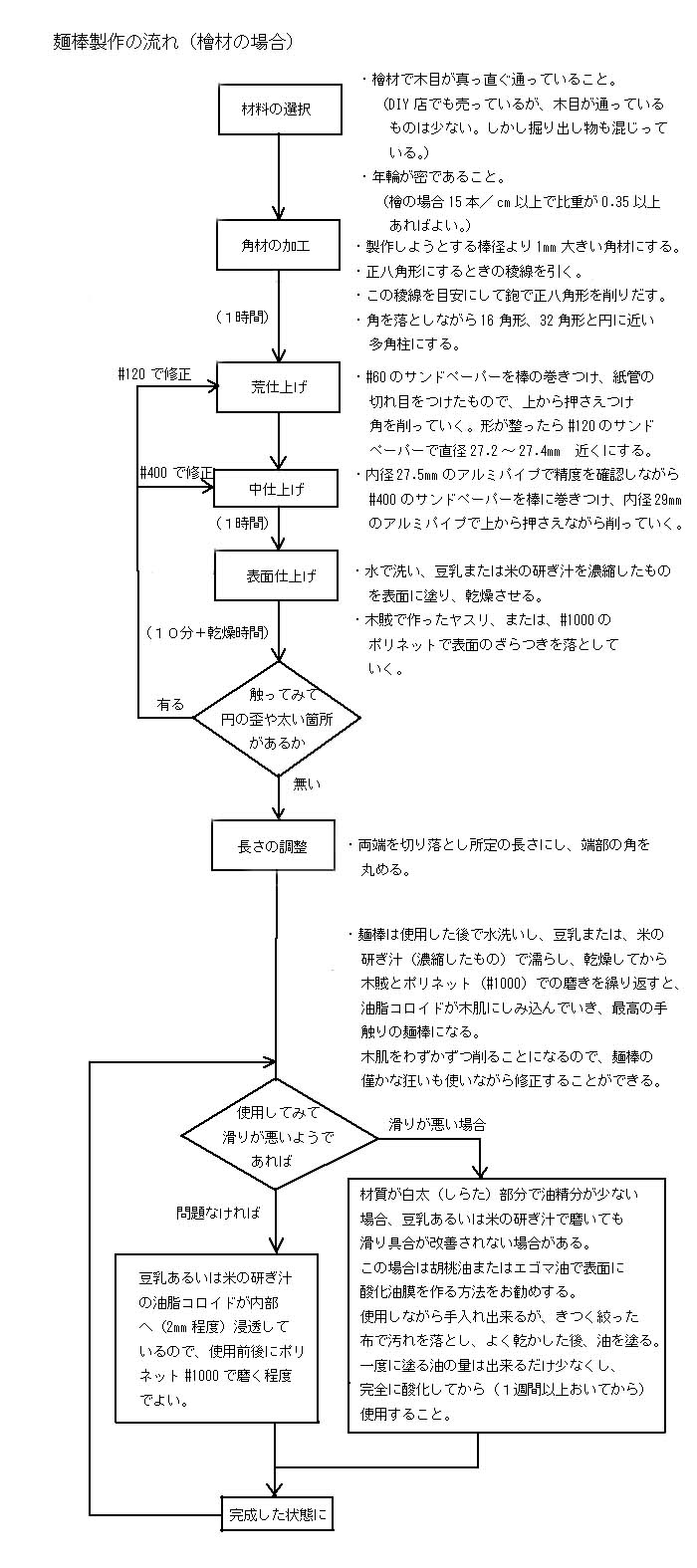

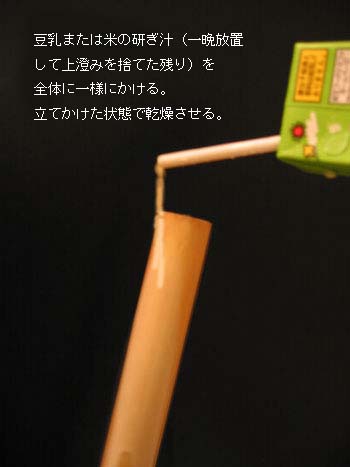

3.各段階の写真説明

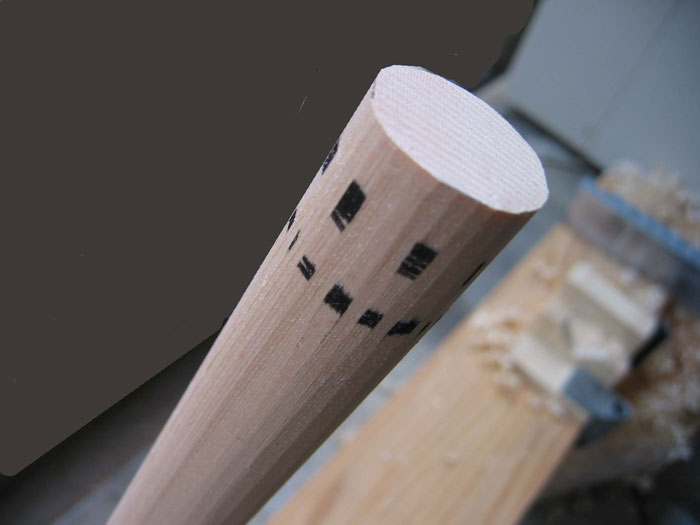

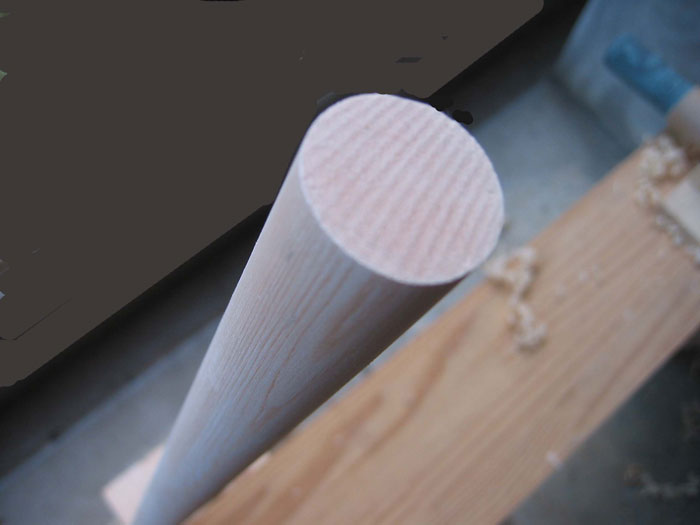

長さ80cm,太さ27mmの檜の延し棒の製作にチャレンジします。

経験のない人でも、1日ですぐに使用できる延し棒ができるように手順を考えました。

初心者が勘に頼った方法で製作を行うと、なかなか期待どうりのものが作れません。

工具、冶具の力を借りて行ったほうがより簡単に、精度の高いものが作れます。